按理具庵 @anriguan

「あんりぐあん」 と読みます。駆け出しの発明家が勢いで一人起業してしまった会社です。

陰陽五行プレイングカードFESCA(フェスカ)をトランプの再発明として創作しました。

しなり折りカード立てが第一発明品で、これを応用した紙製ミープルやチェス・将棋駒に展開中です。

- サイコロの雌雄の謎(その3)

- 2025/3/24 14:54

謎

市販されているサイコロのほぼ全てが右手系なのは何故か。

また雌型と呼ばれているのは何故か。

仮説1の要約

黎明期、サイコロは木や石や骨などの素材を立方体に切り出し、右利きの職人さんが1~6の目を順に彫り進めると必然的に1,2,3の面の配置が右手系になる。

右手系を雌型と呼ぶ理由は、2種の型に多少(主従)の関係があるとき熟語の「雌雄」の順番から単に多い方を雌とした。雌雄の並び順は「陰陽」の対応であり「陰陽」は「左右」や「東西」などの時間順の熟語である。

詳細はこちら⇒ サイコロの雌雄の謎 https://gamemarket.jp/blog/164499

仮説2の要約

「雌型」と呼ぶのは日本だけで世界的には右手系と呼ぶのが標準のようである。西洋から輸入したサイコロに右手系と左手系の両方が存在していたので、その区別のため凹凸対応で右手系(デルタ型)を雌型、左手系(スター型)を雄型と呼ぶようにした。主流(多数派)は右手系であった。

詳細はこちら⇒ サイコロの雌雄の謎(その2) https://gamemarket.jp/blog/191961

仮説3の要約(今回の話題)

右利きの設計者が美しいサイコロを目指して量産用テンプレートを作図したら右手系になった。2-2-2型の展開図で6の目を中央にして最初に描いた。

仮説2を考えているとき、なぜデルタ型とスター型に描き分けられるかを考えた。対向する面の和が7になるように配置することを前提としつつ、2と3の目の並びは左上から右下へ向く(右下がり)のが標準だからという条件を追加したためである。この「右下がり」がなぜ標準なのかという考察が抜けていた。西洋文明において、文字を書く向きが左から右で上から下であるために、対角線を描く向きもそれを基準としていると単純に考えていた。でも筆跡鑑定の基本に文字の横棒線がやや右上がりとなる人は右利きと云うのがある。これは右手の手首や肘を軸とした回転で内側から外側へ振ると必然的に右上りになるためである。対角線を描くのも同じく右上がりが描きやすいのではと考えるが、確かにフリーハンドで線を描くときはそうであるが、左手で定規を支えて直線を引く動作においては、45度という大きな傾きでは右下がりの方が描きやすくなる。もし右上がりの直線を描こうとすると、定規を支える左手とペンを持つ右手を交差することになってしまうからである。まとめると右利きの人は定規で斜め45度の直線を引くとき描きやすい「右下がり」を必然的に選ぶのである。

2と3の黒点の並びの向きは右下がりの対角線が描きやすいからという理由が判明したが、もう一つ6の目の向きの謎が残っている。

人型に見立てて縦方向に長い展開図を採用して6を脚にするため長辺が縦になる向きに決めたが、実のところ市販されているサイコロの多くは6の目の並びは長辺が横(上図の最上段の左から2番目)になっている。すなわち6の目の3点並びの方向に5の面があり、2点並びの方向に4の面がある。この事実には気付いていたが人型に見立てるため、あえて普及品と異なる展開図を選んでいた。なぜ右手系が主流なのかと云う大疑問が優先されて、6の向きは製造者の好みの違い程度の些細な事と考えていた。

しかし美しい引き締まった6の目の長方形を描く方法を検討しているとき、5の面と4の面は6の面に隣接して、その点間距離を延長して作図配置されているのではないかと考え付いた。

仮説1では職人が直接立方体に1から順に彫り進むためと考えていたが、ある程度文明が進みサイコロを量産するようになると一つ一つ職人が手彫りで製作するわけにはいかなくなる。親方が多数の弟子たちに手伝わせるとき、彫り穴の位置決めの高度な製図技術を習得していなくても作業ができるように紙型を使う方法が考えられたであろう。プラスチックが普及する前の量産用サイコロの素材としては陶磁器が適していたであろう。粘土を立方体に成型し乾燥させてから目を彫り、素焼きして目を黒く塗り全体に釉薬かけて本焼きするとできあがる。目を彫るための型紙の展開図として、どのような形が選ばれるか考えたとき2-2-2型が最適であり、型紙の元となる板型(テンプレート)を作図するとき中央に6の目から描き始め、その点幅を延長して5の目と4の目が作図されるだろうと考えた。おそらくコンパスと定規で作図すると√2/2を基準とする約3:4:3の比で6の目を描くことになっていたであろう。

もし1:2:1の比率で6の目が正方形となるように描いていたら6の向きは縦横どちらでもよく、板型作り職人の気分次第で決まっていただろう。6の目の長方形が引き締まった美しいサイコロが好まれて、よく売れて市場を独占したため6の目の向きの標準が決まったのだろう。スター型とデルタ型も同様に製造者(工房)ごとに分かれて存在していたが、やはり見た目の美しいデルタ型が生き延びてサイコロの標準デザインに落ち着いたのだろう。

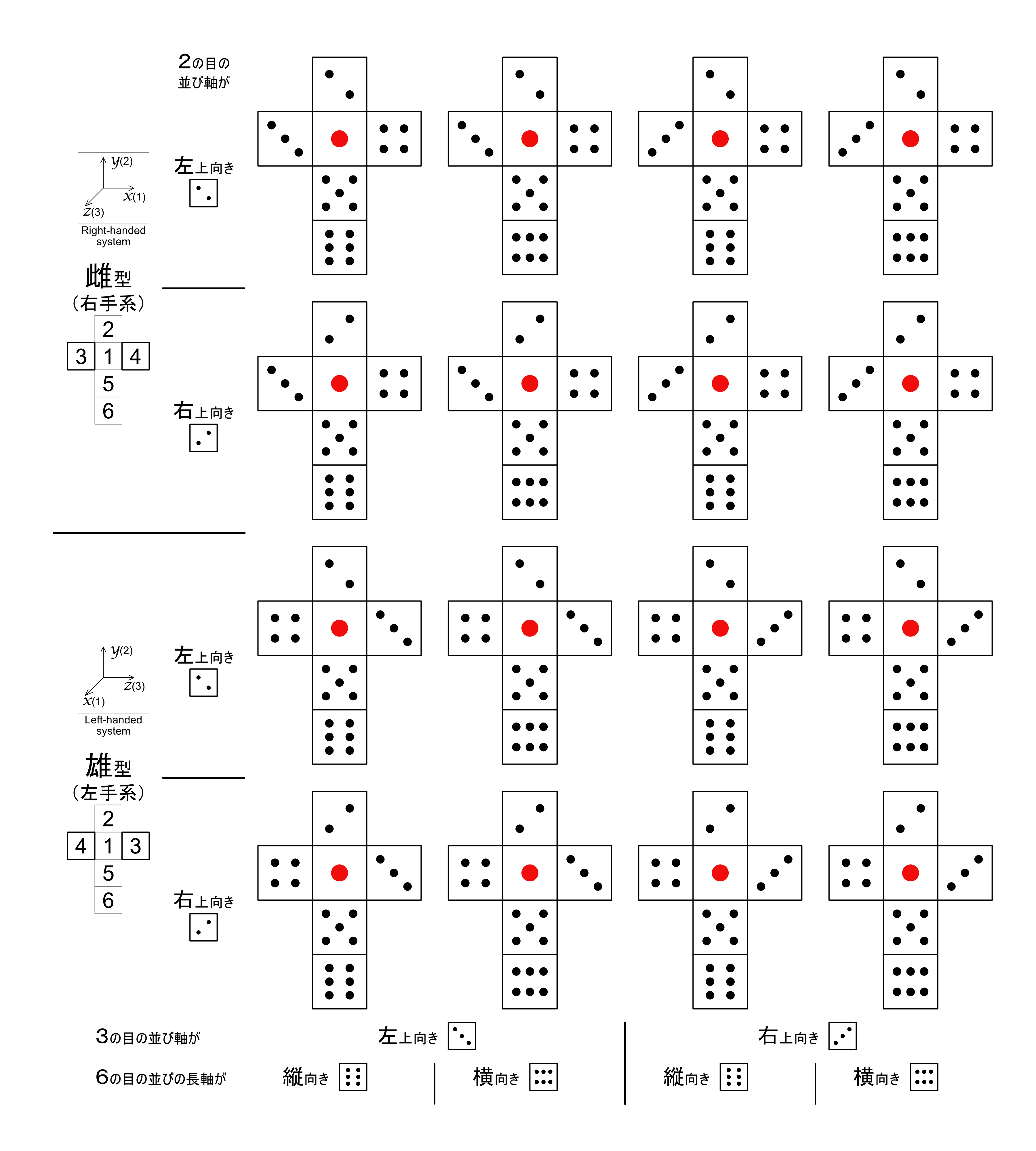

2-2-2型の展開図で中央に6の目を配置し、点間延長で4,5を隣接配置し、2,3は右下がりの条件で(対向面の和が7の条件も含めて)描くと、下図のように4種に限定される。対角のそれぞれは回転対称の同形なので実質2種の型に絞られる。これが右手系デルタ型と左手系スター型になるのである。

2-2-2型の展開図から人型の展開図1-4-1型への変化は以下の図のとおりで6の向きは確かに多数派の横向きに対応している。

以下は補足の説明

話の流れが前後したが展開図の2-2-2型が最適な理由を述べる。

正六面体の展開図は鏡像対称を除外すると11種になることが知られている。この中で紙面から多数の型紙を切り出すとき、最も無駄のない形状はどれかと考えると2-2-2型と3-3型が適している。他の形でも向きを変えてパズルのように上手く嵌め込めば可能な形があるかもしれないけど、そんなの考えるのは手間暇かかり全くの無駄である。型紙は折り込んで立方体に貼る必要があるとすれば、折り線を形状だけから確定できる2-2-2型の方が優位である。

量産用の素材として陶磁器を考えたが、焼成や釉薬という技術が生まれるもっと以前からサイコロの量産があったとしたら、素焼きの陶器(テラコッタ)で目の黒塗りなしで彫っただけのもあっただろうし、自然乾燥だけである程度の強度が得られる石膏(せっこう)を素材としたサイコロがあったかもしれない。あるいはサイコロ(骰子、賽子)の語の名のとおり動物の骨を素材としていた頃から量産していたかもしれない。紙が安価に普及する前なら羊皮紙(あるいは皮革そのもの)を穴の位置決めテンプレートに用いていたかもしれない。

石膏の他にも成型立方体の素材として漆喰(しっくい)やセメント(モルタル,コンクリート)がありえたのかもしれない。まったくの妄想だが、バックギャモン(西洋双六)の原型が流行ったローマ時代ならローマン・コンクリートのサイコロがあったかもしれない。

6の目の並びの向きが縦横どちらが多いか確認のため、ネットショップの写真画像を100枚程度調べてみた。写真から判別できない(6の面が見えない、6の面が正面で隣接する他の面が見えない)ものが2割ほどあったが、人型配置基準で6の脚が横向き(6の目の並びを長方形と見たとき長辺側に5の面がある:以下6長5)が多数派であり、手元にある実物の数種を確認した全てのサイコロも6長5であるのに、ネットの写真では思いのほか縦向き(6の長辺側が4の面:以下6長4)の比率が予想外に多い事に驚いた。その比率は3:2~2:1程度(多数派率60~67%)であった。ただし6長4のサイコロの1/4程度に中華仕様の特徴(4の目が赤、2の目が縦並び)が見られた。(※計算比率に範囲があるのはこれらを含むか否かによる。ちなみに予想値は90%以上であった。)

したがって6の目の向きは製造業者ごとに決まっており業界標準がまだ確立していないのか、あるいは標準はあったがそれを無視した安直な設計でデザインされた商品が多く出回っているだけか、どちらかだろう。サイコロの展開図をネット画像で調べてみると、各面は右手系で配置されているが、2,3,6の目の並びの向きまで細かく配慮したものは極めて少なく正に混沌としている。よって後者の標準(伝統的デザイン)を無視した安直な設計のサイコロが多く出回っていると云うのが正しそうだ。ついでながら6の目のデザインについても間延びした点並びの不格好なのが数多くみられる状況であり、まったく残念である。

変更来歴

2025.03.25 画像を高解像度版に変更しました。現状ゲムマのサイトがPCでの拡大表示に対応してませんが、元ファイルを高解像度にしておけば画像をダウンロードして見れます。

2025.04.03 「制作」と「製作」の違いあり、誤字として修正します。

誤)一つ一つ職人が手彫りで制作するわけにはいかなくなる。

正)一つ一つ職人が手彫りで製作するわけにはいかなくなる。

2025.04.03 右手系の展開図11種の変化の図でB4cの2の面の回転矢印の位置に誤りがあったため図を差し替え修正しました。

2025.04.03 括弧内の記述が次の文と重複していて冗長なので削除した。

(変更前)市販されているサイコロのほぼ全てが右手系(雌型とも呼ばれている)なのは何故か。

(変更後)市販されているサイコロのほぼ全てが右手系なのは何故か。

2025.04.03 以下のとおり誤字を修正

誤)対応する面の和が7になるように配置することを前提としつつ、

正)対向する面の和が7になるように配置することを前提としつつ、

2025.04.04 送り仮名の間違いを修正

誤)比率が予想外に多い事に驚ろいた。

正)比率が予想外に多い事に驚いた。