フリーワード検索

運営からのお知らせ

新着ブログブログ一覧へ

-

-

-

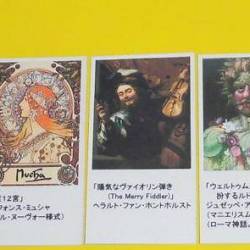

- 人気作『美術絵画コレクター』のプレイレポート♪(お正月ゲーム会より)

- ちょっと古いんですが発想力vs推理力!絵画大喜利系ゲーム『美術絵画コレクター』をお正月に遊んだのでご紹介します♪\(^^)なお、以下の物語を読めば、だいたいルールは分かるかと♪d(^^)<シンプル♪(末尾にルール説明YouTube動画もあり♪)========================== 美術絵画コレクターのあなたは、 大変珍しい美術展を開催しようとしています。 美術展は「○○展」という名前になるので、 ○○という同じ共通点を持つ美術絵画の収集が必要です。 なおライバルも同じ共通点を持つ美術絵画を 持っている場合は、それは珍しい美術展とは言えないので、 あなたのプライドが美術展の開催を許しません!==========================2回遊びました♪\(^ワ^)「3文字の作品名」展これ自画像展にカモフラージュされており、誰も気づかなかったんですよね♪(^^)お見事!「背景真っ黒」展途中で自分だけ気づいたんだけどなぁ~(^^;)自分の番で妨害カードが来なかったのよね…画像は撮影忘れです…\(^ω^;)美術好きな方に特にお薦めです☆ボドゲーマで税込660円で販売中です♪

- 2025/8/31 17:42

- あんちっく

-

-

-

-

- ボードゲームの価値ってなんだろう?

- さて、今電車に乗っていて暇なので、ボードゲームの価値について考えてみようと思う。ボードゲームって、一見するとただの娯楽に見える。駒を動かしたりカードを出したりして、勝った負けたを楽しむ。でも、やればやるほど、それ以上の何かがあると気づく。たとえば、プレイヤー同士が笑ったり、悔しがったり、相談したりする過程そのものが、ゲームの外側の価値を生んでいる。つまり、ルールで囲まれた「小さな世界」を通じて、人と人が自然につながれるのだ。また、ボードゲームは「体験を共有する装置」でもある。同じカードを引いても、その場の空気やプレイヤーの性格によって展開はまったく違う。だからこそ、同じゲームを繰り返しても飽きにくいし、プレイ記憶が「このときはこうだったね」という物語として残る。これはデジタルゲームや映画にはない、アナログならではの価値だと思う。さらに言えば、ボードゲームには「考える楽しさ」もある。最適解を探す頭脳戦もあれば、あえてハッタリをかけて相手を揺さぶる心理戦もある。そこには単なる勝敗以上に、自分自身や相手の思考を知る面白さがあるのだ。結局のところ、ボードゲームの価値とは「人をつなぎ、場をつくり、思考や感情を揺り動かすこと」。勝ち負けはそのきっかけに過ぎない。新人ボドゲ作家として、そんな価値を少しでも形にできるよう、これからも試行錯誤していきたい。――あなたにとって、ボードゲームの価値は何ですか?

- 2025/8/31 11:44

- さんぱちのアトリエ

-

-

-

.png)

-

- ゲムマ秋土曜『戦獄コロシアム』ブースカット⚔️

- こんにちは!能天気堂です🙇♂️ 次回作のブースカット完成しました!ゲームマーケット2025秋では、新作『戦獄コロシアム』を頒布します。 地獄に堕ちた10人の戦国武将達が、現世への転生を求めてコロシアムで争い、プレイヤーはその中から誰が勝つかを予想し、手札のカードを使って武将を強化します!2~5人用でプレイ時間は20~30分、賭けとキャラ構築が融合したゲームとなっています!手札、能力、闘う順番を見て誰が勝つか決めてもよし!重厚な戦国武将のイラストで推しを決めてもよし!是非チェックしてください🙏 SNSで情報を順次公開していくので、こちらもチェックお願いします🙌能天気堂X

- 2025/8/30 20:49

- 能天気堂

-

-

-

-

- 人生は虎の威を借る狐のように

- これまで木星文庫のゲームは、木星の厚いガス雲の中で手作りされてきましたが、初めて「いいカモになった方がいいかも」がブラジルのSamba Estudiosを通して出版されました。3年前の秋、私が初めて出展したゲームマーケットで発表したゲームなので、感慨もひとしおです。パブリッシャーの要請を受け、ささやかではありますがデザイナーズダイアリーを執筆しました。地球のゲーマーの皆さまに、感謝の気持ちを込めて、韓国…いや、木星から宇宙を越えて友人たちに挨拶を送ります。何かを好きになると、やがてそれを作りたくなるものです。カードとボードで構成されたゲームの世界に長い間魅了されてきた私は、友人のAnuc Kimと共に「木星文庫」という名前でゲームを作り始めました。そして「いいカモになった方がいいかも」は、私が家内制手工業で制作した二作目のゲームでした。こちらには「虎の威を借る狐」ということわざがあります。権力の頂点のすぐ下にいる階級がかえって威勢を張る様子を表したことわざですが、私にはこの言葉が大富豪系というジャンルの核心を突いているように思えました。強いコンビネーションが弱いコンビネーションに勝つというルールは、一見するととても単純です。しかし、強いコンビネーションを温存する動機が大きくなるほど、それより弱いコンビネーションこそが実際にはより強いカードになってしまうのです。そういう意味で「いいカモになった方がいいかも」は、大富豪系というジャンル自体から見つけたナラティブであるとも言えます。私にとってゲームとは、本質的にナラティブの延長なのです。私自身も、人生を衙前(下級官吏)のように虎の威を借りてお殿様のおかげでラッパを吹いてみたいものですが…ともあれ、アイデアの種は前述の狐と虎に関することわざでした。そして歴史の中で狐が活躍した時代を思い浮かべました。中世から近代へと移り変わる多くの社会がそうであったように、韓国の封建王朝も末期には身分制の矛盾がいつ爆発してもおかしくない混乱した雰囲気に包まれていました。私はそれをカモカモ王朝という架空の社会として表現してみることにしました。なぜカモだったのかというと、悪代官を韓国語では「탐관오리(タンガンオリ)」と言い、ここでの「オリ」はカモと同音異義語だからです。くだらない冗談から始まったアイデアですが、お腹が空いた時に目を光らせるカモは、どことなく悪代官に見えませんか?身分制を大富豪で表現したゲームとしては、すでに「The Great Dalmuti」があり、私もこの偉大な名作から多くのインスピレーションを受けました。ただ私が表現したかったのは、その不条理で混沌とした状況に潜むダイナミズム、つまり異なる身分同士の緊張関係、頻繁に起きる身分洗濯、そして支配構造を覆す最下層の蜂起でした。興味深いことに、これらすべては実際の封建王朝の歴史に登場した場面でもあるのです。だからこそプレイヤーも、ときには悪代官になって下々から搾取しつつ、危機の瞬間には反対側につき革命に加わった方がいいでしょう。空腹な目をしたカモになってね。過去と現在には時として不条理が満ちていますが、それを笑いでひっくり返すことは非常に鋭い武器になり得ると信じています。だから最も腐敗した悪代官になってゲームで勝利したとしても、恥ずかしがらないでほしいのです。家で紙を切り折りしながらこのゲームの最初の一部を作った日のことを思い出します。私はパッケージ費用を節約するため様々な方法を探した末、DVDケースを選びました。そして必然的にそこにディスクを入れなければならないという結論に達したのです。そこでなぜか無駄な努力をしてゲーム用のOSTを作曲し、古いCD-ROMを使って一枚一枚焼かなければなりませんでした。実際にはCDを再生するとゲーム用のリファレンス表を見ることができないという微妙な問題が発生したにもかかわらず、です。それでも私は、楽しいものを無造作に混ぜ合わせると、ときに新しい楽しさが生まれると信じています。もし誰かがそれを持っているなら、ディスクの裏面を確認してみてください。そこには私の指紋や猫の金春三の毛、そして当時のドキドキしたときめきが付いているかもしれません。今でこそ韓国のインディーゲームシーンは徐々に熱気を帯びていますが、当時はこのように作られたインディーボードゲームを披露する機会はほとんどありませんでした。コロナウイルスによるパンデミックまで重なり、状況はさらに良くありませんでした。危機の中で創作への渇望がより強くなったからでしょうか、まるで運命のように2022年秋、10チーム以上の韓国デザイナーたちが一緒に東京ゲームマーケットに参加する機会が訪れました。原石のような魅力に満ちたその場所で、私は「初めて見る外国のインディーゲームに誰が関心を持つだろう」と疑いながら、おどおどと立っていました。「いいカモになった方がいいかも」を購入してくれたゲーマーは、実際にはあまり多くありませんでした。せいぜい20部程度だったでしょう。だから私は、このゲームをこれ以上遊んでくれる人はいないだろうと思っていました。しかし驚くべき偶然の連続が続きました。初めて見る木星の人の初めて見るゲームを購入してくれた数少ないゲーマーたちが、新しい人々とこのゲームを楽しみ、さらに別の新しいゲーマーたちにこのゲームを推薦してくれたのです。どうやってこのゲームを知ったのだろうと思う人たちが、少しずつ、とてもゆっくりとこのゲームに興味を持ち、宇宙の彼方からメールを送ってくるようになりました。そしてある瞬間、こうしてブラジルと木星が惑星間の友情の証を分かち合う日を迎えることになったのです。さきほど偶然と言いましたか?いいえ、今ではそれが偶然ではなかったことを知っています。それはこのゲームに楽しさを見出し、その楽しさを友人と分かち合おうとしたゲーマーたちがいたからなのです。James、木星の外で初めてこのゲームを選んでくれた、卓越したアイスクリーム美食家。初めてこのゲームを遊んでくれたさかさん。このゲームが私が思ったよりもしかしたらもっと良いゲームかも知れないという自信を与えてくれた別府さいさんととりっくまさん。皆さんの支えがなければ、私はゲームを作り続けることができなかったでしょう。カードを出すたびにカモの鳴き声を出す楽しさを教えてくださったフー子さん。忙しいスケジュールにもかかわらず時間を割いて邪悪なカモたちをドイツに紹介してくれた Marco。ゲームの歴史的文脈に関心を持ち、多くの助言をしてくださった Helmer。ブラジルで最初にこのゲームを見つけてくれた Julio、ブラジルでの関心を教えてくれた Uwe、素晴らしい友人であり尊敬する Fabricio、Arthur、Mauricio、Peter、Fel、そして他のすべてのゲーマーたちに心から感謝します。遊ぶ人がいなければ、ゲームは存在できません。新しい何かを想像し、その想像に支持を送ることができる私たち全員が、共同の創作者なのです。 Greetings from Kor—I mean, from Jupiter, across the universe to our friends in Brazil!When we truly love something, sooner or later, we’ll want to create it myself. I’ve long been captivated by the world of card and board games, and together with my friend Anuc Kim, we began making our own under the name Jupiters Club. Quack-Quack Corrupt Ducks is the second game we've handcrafted as a small indie team.In Korean, there’s a proverb that goes, “The fox borrows the tiger’s power to act mighty.” It describes a subordinate class strutting around with the authority of those above them—and to me, it perfectly captures what ladder climbing games are all about. The basic rule, where stronger combinations beat weaker ones, seems simple enough. But the more you feel the need to hold back your strongest combinations for the right moment, the more those weaker ones end up becoming your real power plays. In that sense, Quack-Quack Corrupt Ducks is a story that emerged naturally from the mechanics of the genre. To me, games are, at their core, an extension of storytelling.Personally, I wouldn’t mind living like the corrupt governor’s secretary—blowing the trumpet in the tiger’s name and basking in borrowed glory...Anyway, the seed of the idea was that proverb about the fox and the tiger—and that got us thinking about societies where the foxes strutted around like they owned the place. Like many nations in the midst of transitioning from medieval to modern times, Korea’s feudal dynasty in its twilight years was full of contradictions, with a rigid class system on the verge of collapse. We decided to explore this through a fictional society we named the “Quack-Quack Dynasty.” Why ducks, you ask? In Korean, the phrase for a corrupt official is "tamgwan-ori", and "ori" just happens to be the word for “duck.” This is an idea that started as a silly joke, but doesn't a duck with eyes that light up when it's hungry somehow look like a corrupt official?There already exists a brilliant game that reflects social hierarchy through the lens of climbing mechanics: The Great Dalmuti. We were deeply inspired by this masterpiece. However, what we wanted to express was the chaos and dynamism within that absurd system—specifically, the tension between classes, the frequent laundering of social status, and the occasional uprising from the very bottom that flips the power structure upside down. Fascinatingly, all of these are scenes that actually played out during the decline of Korea’s feudal dynasty. So, as a player, it might be wise to embrace your role as a corrupt duck official, exploiting those beneath you—only to switch sides and join the revolution the moment things go south. With hungry eyes, of course. The world—past and present—is often full of absurdity. But turning that absurdity into laughter can be a surprisingly sharp weapon. So if you win the game as the most corrupt duck of them all... we hope you won't feel too ashamed.I still remember the day we made the very first copy of this game, cutting and folding paper at home. In an effort to cut down on packaging costs, we explored all sorts of options and eventually settled on using DVD cases. Naturally, that led us to the conclusion that we had to put something in the disc slot. So we poured pointless effort into composing an original soundtrack for the game—and ended up burning each CD-ROM by hand. Even when playing the CD causes the odd problem of not being able to see the reference table for the game. Nevertheless, we believe that when you mash together things that bring you joy, new kinds of joy can sometimes emerge from the chaos. If you ever get your hands on one of those discs, take a look at the underside. You might just find our fingerprints, a stray hair from Springmarch the cat, and the fluttering excitement I felt at the time—all pressed into the surface.Even now, Korea’s indie game scene is gradually heating up—but back then, opportunities to showcase a handmade indie game like ours were few and far between. The COVID-19 pandemic made things even harder. Maybe it was the hunger to create that only grows stronger in times of crisis, or maybe it was just fate—but in the fall of 2022, around ten Korean game designers had the chance to participate together in Tokyo Game Market. TGM has all the charm of a raw, unpolished creativity. There we were, standing awkwardly, wondering who on earth would care about some foreign indie game they’d never seen before.Not many gamers actually bought Quack-Quack Corrupt Ducks—maybe around 20 copies, if that. So I thought, honestly, that would be the end of it. I didn’t expect anyone else to ever play the game again. But then came a series of amazing coincidences. A handful of gamers—who had picked up this strange little game from some Jovians they’d never met—started playing it with new people. And then they started recommending it to even more new players. Before long, we began receiving emails from people across the universe—people we’d never met, people we never expected to know about our game—slowly, little by little, asking about this odd thing we’d made. And now, somehow… here we are, sharing a token of interplanetary friendship between Brazil and Jupiter.Did I just call that coincidence? No—now I know it wasn’t a series of strange coincidences at all. That's because, in fact, there were gamers who found the wild joy this indie game, and wanted to share that joy with their friends. James, an excellent ice cream critic and a gamer who first showed interest in this game outside of Jupiter. Saka, the very first person to play this game. Sai Beppu and Trick Kuma, who gave me the confidence that maybe this game was better than I had thought. Without your support, I wouldn’t have been able to keep making games. Marco, despite his busy schedule, introduced the evil ducks to Germany. Julio, who was the first to discover this game in Brazil. Uwe, who let me know about Brazil's awesome card game scene. And to Fabricio, Arthur, Mauricio, Peter, Fel—amazing friends and creators I admire—and to all the other gamers. A game can’t exist without the people who play it. I think all of us who can imagine something new and support it are, after all, co-creators.

- 2025/8/29 20:30

- Dimidium木星文庫

-

-

-

-

- ゲムマ2025秋・日曜に出展します!

- こんにちは。パニーニゲームズと申します。当サークルは「子どもと大人が一緒に遊べる」をコンセプトにボードゲームを制作しています。イベントへの出展活動は今年の春から始めたばかりの出来立てほやほやのサークルです。ボードゲームの制作・イラスト・販売を含めて、中の人(パニーニ)が1人ですべて行っています。 このたび、ゲームマーケット2025秋(日曜・試遊あり)への出展が決定しました!(ゲームマーケットへの出展は初めてです!) ・協力型すごろくゲーム「どんぐりデリバリー」・新感覚だるまさんがころんだゲーム「チーズをねらえ!」の2作品を販売予定です!どちらも比較的短時間で、かつ2〜5人でワイワイとプレイできる楽しいゲームとなっています! ブースカットも完成しました! 最新情報はX(旧Twitter)で随時公開していますが、このゲームマーケットブログでも2作品の魅力をたっぷりご紹介できればと思っています。少しずつ更新していく予定です。よろしくお願いします!

- 2025/8/29 14:23

- パニーニゲームズ

-

-

-

-

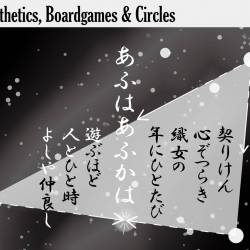

- 『あふはあふかは』今日は七夕!

- 今日は七夕!おはようございます!白駒です。今日は旧暦の7月7日、七夕です。古典世界では7月から9月が秋で、七夕は秋のはじめの行事として祝われてきました。『古今和歌集』でも、秋の段に七夕の歌が多く詠まれています。まだまだ、暑い日が続いていますが、もう秋が来ていたということですね!七夕の夜には、星を見たいところです。今年の7月7日はくもりで、星を見ることができませんでしたが、今日こそは見ることができるでしょうか。夜が待ち遠しいですね。『あふはあふかは』のテーマは七夕!『あふはあふかは』のテーマは七夕です。彦星(アルタイル)と織姫(ベガ)の星合を軸に、古典世界で詠まれてきた七夕や出会いにまつわる想いを、21の1等星たちの活躍によって表現しました。プレイヤーは渡し守であり、年ごと、7日間のうちにより多くの星合を成立させることを目指します。星々は、ありか・けしき・すがたのどれをとっても多様で、星合はなかなかうまくいきません。中には、約束の相手を探してやってくる星もいますが、そうであっても見つけるのは簡単ではありません。天の川の星々は、星が渡るのを手伝ってくれるかもしれません。一方で、冬の星々はその美しさによって、天の川に集まった星々を凍らせてしまうかもしれません。一癖も二癖もある星々の、ままならない出会いの物語は、はてさてどうなってしまうのでしょうか。 最後までお読みいただきありがとうございました!ゲーム紹介ページはこちら!説明書はこちら!下のXもチェック!!

- 2025/8/29 7:33

- ABC

-

-

-

-

- 「暇つぶし」から「やり込み」要素まで

- こんにちは、茶々屋のちゃちゃと申します。今回出展させていただく、「扇舞(せんぶ)」――複数人でも遊べる和風ソリティアについてご紹介します。 まず、このゲームは、ソロだと1プレイ3分以内(慣れるとシャッフル含めて)に終わるので、いつでも気軽にサクッと出来ます。ソリティアやナンプレ等の、数字を使ったお手軽なゲームが好きな方に向けた「映える暇つぶし」と思っています。ボドゲやりたいけど友達がいないちょっとした隙間時間1人寂しい夜重ゲー会の合間の軽ゲー5人や6人という難しい人数が集まったときどんなときでも、サクッとプレイ~じっくり攻略、1~6人まで楽しめる、チャレンジモード付きのゲームです。と、そのシンプルさに相反して、このゲームで一番推したいのは、「やりがい」です。ゲームが出来たばかりの初期段階では、もう少し札の枚数が少ない、簡単なゲームだったのですが、50~60回とやって慣れてくると勝率が10割になってしまったので、札の数を増やしました。山札の数のみならず、手札数も調整しましたが、この形が最適と判断した上での製品化になっています。バランス調整後、現段階で90名以上の方にテストプレイをしていただいていますが、その方々の基本ルールの初回~3回までのクリア率が約3割。これと比較するために、自分でやりこんだ101回目~230回目までの統計を取り、そのクリア率が9割という結果を出しました。(130回やったのは、「9割になるまで続けた」が近いので、後半はさらに勝率が上がっています。)私自身、この札の割合にしたばかりの時(既に他のバランスでは慣れてきた頃)の勝率は7割くらいだったと思います。このゲーム、手札運の良し悪しでクリアのしやすさも変わったりするのですが、その運の悪さすら、プレイングでねじ伏せられるという面白さがあります。単純に軽く遊びたい方であれば、運よくクリアしたら喜んでいただくというライトな遊び方もでき、ガッツリ遊びたい方は、勝率9割超えを目指す戦略を考える、ゲーマーチックな遊び方ができます。このゲームのチャレンジモードには、敢えて運が悪い時の山札を作ってクリアすることを目標としていたりより縛りのあるスキル札を混ぜる遊び方を入れたミッションが複数あります。また、協力や対戦、協力対戦など複数の遊び方も用意しており、ソロとは少し違ったプレイ感も楽しんでいただけたらと思います。気軽に何回もプレイしていくうちに、攻略のコツが分かってくると思います。作者自身が何百回ものめり込んだこのゲームを、皆さんにもぜひ沢山楽しんでいただけると嬉しいです。扇舞のゲーム紹介はコチラです。最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

- 2025/8/27 20:48

- 茶々屋

-

![[ビーストトリック Beast Trick]](https://img.gamemarket.jp/thumb_20250901_234956_ブースカット完成版(公開用).jpg)

![[マーダーミステリー『終末の砂上船』]](https://img.gamemarket.jp/thumb_20250901_200714_1.jpg)

![[くるりんめもりい~ゆめみのもりのどうぶつたち~]](https://img.gamemarket.jp/thumb_20250830_220946_kururin_main_s.png)

![[DORON - Ninja Trick taking -]](https://img.gamemarket.jp/thumb_20250829_180336_名称未設定-211.jpg2111.jpg)

![[SEVEN ARROWS HUNTING]](https://img.gamemarket.jp/thumb_20250902_080855_sevenarroeweshunting_small.jpg)

![[おなら、こかせていただきます]](https://img.gamemarket.jp/thumb_20250829_002736_Ogame_boothcut_color.jpg)

![[現代怪奇マーダーミステリー蟒蛇谷]](https://img.gamemarket.jp/thumb_20250828_213100_現代怪奇マーダーミステリー.png)

![[大体八百長レース]](https://img.gamemarket.jp/thumb_20250828_121232_blog_title2.jpg)